清代《红楼梦》刚问世时,文人雅士们纷纷不惜重金求购,但同时,他们始终将这部奇书框定在“闲书”范畴,认为它难登大雅之堂。那么,《红楼梦》是如何一步步迈入经典行列,最终成为中国经典小说扛鼎之作的呢?请听中国艺术研究院红楼梦研究所所长孙伟科教授在“深圳市民文化大讲堂”上为我们深入解读。以下是演讲主要内容。

孙伟科教授在演讲中。(图片由“深圳市民文化大讲堂”提供)

孙伟科教授在演讲中。(图片由“深圳市民文化大讲堂”提供)

『一套《红楼梦》价值“十数金”』

实际上,《红楼梦》于1754年就已经写成,并开始传播。在当时一些重要的《红楼梦》传抄本上,都题有“脂砚斋重评石头记”的字样。在最初问世的30多年时间里,《红楼梦》一直是以稿本的形式流传的,也就是说它没有印本。

为什么没有印本呢?清嘉庆年间有一个人叫弘旿,别号“瑶华道人”,其父是康熙帝的二十四子。这位清朝宗室工诗文,善绘画,名声很好。他曾在一首谈论《红楼梦》的诗旁留下批语:“《红楼梦》非传世小说,余闻之久矣,而终不欲一见,恐其中有碍语也。”他很早就听过这本书了,因为害怕里面有不妥当的内容,所以一直没有读。

他说“《红楼梦》非传世小说”,所谓非传世小说,就是不公开印刷和传播的。在中国四大名著中,像《西游记》《三国演义》,在小说还没有形成之前,其故事已经通过说书、戏曲等形式流传,成书之后更是得到广泛传播。但《红楼梦》有所不同,它写成后没有像其他著作一样在民众中广泛传播,而是成了非传世小说,只通过传抄本的形式,供一批非常小众的读者阅读、切磋和交流。

当时《红楼梦》的流传对象主要是哪些人呢?就是宗室文人。因为曹雪芹家属于内务府,主要是为皇室宗亲服务的,所以他的小说刚开始流传时,辗转誊抄《红楼梦》的就是宗室人员,后来逐渐扩散至文人士大夫。那时,京城的很多士大夫家中都有一套《红楼梦》,作为四书五经之外的消遣。当时买一套抄本的《红楼梦》有多贵?“要十数金”。十数金相当于我们今天的3万多元人民币,足见这些文人对《红楼梦》的喜爱。

《红楼梦》是什么时候被印成印本的呢?直到曹雪芹去世20多年后,在乾隆五十六年(1791年),高鹗、程伟元用活字印刷排印了印刷本。当时印刷效果比较好的是雕版印刷,但因为急于把《红楼梦》推向市场,采用的是活字印刷。公开印刷后,《红楼梦》由手抄时代步入刊印时代,传播数量和速度都大幅提升。

1817年,在清朝文人得舆所著的诗词集《京都竹枝词》中有这样一句:“开谈不说红楼梦,读尽诗书也枉然。”这是对当时《红楼梦》广泛流传的生动记载。

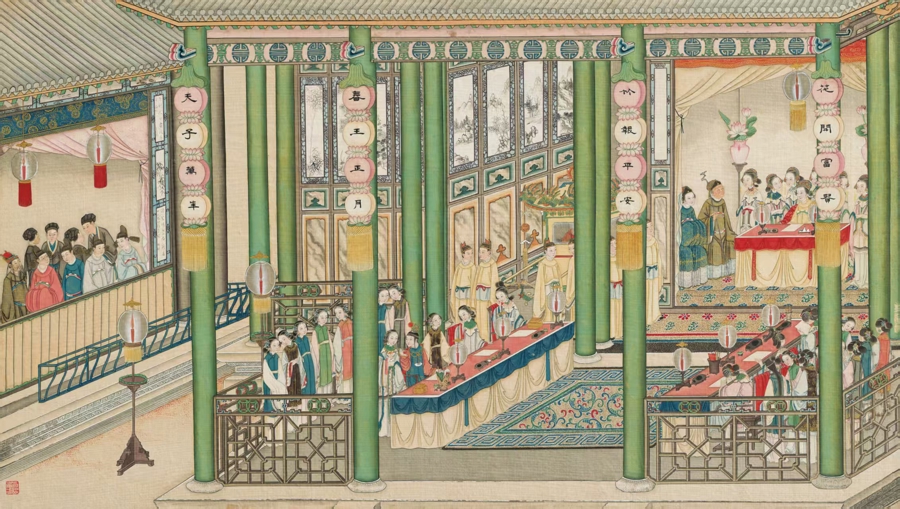

《红楼梦》 (清·孙温 绘)

《红楼梦》 (清·孙温 绘)

『清代人为什么爱读《红楼梦》』

在清代,《红楼梦》为什么被人们所喜爱?嘉庆年间有一个文人叫诸联,撰有《红楼评梦》,评点《红楼梦》。他这样写道:“《石头记》一书,脍炙人口,而阅者各有所得。”不同的人,无论是士大夫还是文学爱好者,读《红楼梦》都能各有所得。

“或爱其繁华富丽,或爱其缠绵悱恻。”“繁华富丽”是指什么?《红楼梦》中写了宁国公、荣国公家族那种烈火烹油、鲜花着锦的富贵生活,真是钟鸣鼎食之家、诗书簪缨之族。公子哥宝玉有十几个丫头伺候,这些丫头还等级分明。《红楼梦》中描述的那种繁华富丽、尊贵无比的生活超出了很多人的想象。读者之所以喜欢《红楼梦》,正是想了解贵族的生活是什么样子。

“缠绵悱恻”又是指什么?《红楼梦》小说的主线就是宝黛爱情,但是宝黛爱情写的不只是传统故事中卿卿我我、才子佳人的情节,而是在恩恩怨怨中展现出一种真情。他们互守诺言,林黛玉绝粒而死是主动殉情,而宝玉最后选择出家,也是因为不能忘怀黛玉的感情。

“或爱其描写口吻一一逼宵。”《红楼梦》塑造了众多活生生的人物形象,他们有正面的,有反面的,有主要的,也有次要的,各自具有独特的个性特征。王熙凤一说话,就显得八面玲珑;袭人的话,晴雯是绝对说不出来的。“描写口吻一一逼宵”,所以非常生动传神。

“或爱随时随地各有景象。”在《红楼梦》中,描写叙事的视角总是在变化的,随着时间和人物的身份在变化。比如写大观园,元妃省亲时我们看了一遍大观园,刘姥姥进荣国府时我们又看了一遍大观园。景随人移,各有景象。

“或谓其一肚牢骚。”中国文人士大夫为什么喜欢林黛玉,不喜欢薛宝钗?因为他们觉得林黛玉的遭遇跟自己有几分相似,秉持本性,却并没有博得上下人的欢心。所以,他们借赞赏林黛玉来吐槽一番,为自己的怀才不遇发发牢骚。

“或谓其盛衰循环,提朦觉瞶。”一开始,贾府风光无比,不可一世。元妃省亲,修一个园子光“软装”就花了5万两银子。但是,在小说的后半部,贾府被抄了家,大观园衰落了,林黛玉死了,到最后是“白茫茫一片大地真干净,呼啦啦大厦将倾”。贾府的“盛衰循环”就在转眼之间,所以说是“提朦觉瞶”。

“或谓章法句法,本诸盲左腐迁。”中国最好的散文是什么?是《史记》《左传》。诸联认为,《红楼梦》在写作和叙事手法上可以与《史记》《左传》相媲美,所以人们争相阅读。

为什么大家喜欢读《红楼梦》?诸联说,因为这部小说“亦见浅见深,随人所近耳”。从世俗层面来看,它就是一个悲剧的爱情故事。但仔细深究的话,你又可以看出其中的很多深意。《红楼梦》与过去才子佳人式的文学作品相比,其内在精神是完全不同的,作者所描写的故事结局也是不一样的。所以说,《红楼梦》真正做到了雅俗共赏。

上海越剧院在宛平剧院演出的《红楼梦》剧照。 蒋迪雯 摄

上海越剧院在宛平剧院演出的《红楼梦》剧照。 蒋迪雯 摄

『《红楼梦》的叛逆性和异端性』

《红楼梦》虽然在清代流传甚广,受到很多人的喜爱,但不可能被奉为经典。为什么?原因就在于《红楼梦》这部小说有着非常明显的叛逆性。

在整个封建社会,男尊女卑是不可撼动的社会根基,《红楼梦》中却透露着崇女贬男的思想。《红楼梦》开卷第一回第一段“作者自云”,即是曹雪芹自序。在这篇自序中,曹雪芹回忆起年少时家里所有的女孩儿,觉得她们的见识、才气远远超过自己,不禁深自懊悔。他写这部小说,就意在为那些女孩儿立传。在《红楼梦》第二回里,贾宝玉有一句名言:“女儿是水做的骨肉,男人是泥做的骨肉。我见了女儿,我便清爽;见了男子,便觉浊臭逼人。”这在当时无疑是惊世骇俗的奇谈怪论。《红楼梦》中还经常骂官场人物,比如宝玉说这都是“禄蠹”,指的是那些热衷功名利禄者。

此外,在封建社会,青年男女自由恋爱、自己选择婚姻都是不道德的。如果家里出现青年男女自由恋爱的事,就属于家丑。所以,在黛玉生命垂危的时候,贾母说:“这心病也是断断有不得的。林丫头若不是这个病呢,我凭着花多少钱都使得。若是这个病,不但治不好,我也没心肠了。”贾母说这个话不是心狠,而是很合理的。在封建时代,父母之命、媒妁之言才是婚姻的前提,而《红楼梦》站在男女青年自主婚恋的立场上,对宝黛悲剧作了同情的描写,无疑是一种离经叛道。

综上所述,《红楼梦》其实是挑战了当时的主流意识形态和价值观。士大夫一般深受封建主流意识形态的影响,他们当然对《红楼梦》中的这些描写非常敏感,所以在当时,《红楼梦》更多是被士大夫、知识分子当作一个反面对象来看待。清代评点家张新之就说,《红楼梦》要反着看,一反着看,不好的东西都会变成好的东西。

正是因为《红楼梦》充满了叛逆性和异端性,所以它在清代虽然广为流传,但不可能被奉为经典,而只是被框定在“闲书”范畴,认为它难登大雅之堂。

『新文化运动改变《红楼梦》的命运』

《红楼梦》后来如何在意识形态上得到肯定了呢?那是因为新文化运动带来的契机。

新文化运动是20世纪初中国一些先进知识分子发起的反对封建主义的思想解放运动,新文化运动的倡导者猛烈抨击以孔子为代表的“往圣先贤”,大力提倡新道德,反对旧道德,提倡新文学,反对文言文。而《红楼梦》的主旨就是反封建、反男尊女卑、反科举、反官僚制度,所以在很多方面与新文化运动反封建的目标是一致的。

新文化运动的旗手之一胡适正是这样定位《红楼梦》的。当时,胡适和一些先锋文人都认为,中国的书写文字和口语相脱离是造成中国文盲众多的主要原因。在那个年代,真正能够读书的人只占全社会的5%都不到。所以,胡适提出“我手写我口”,我怎么说的我就怎么写。那么,口语怎么写成文章呢?当时他找到的白话文章的范本就是《红楼梦》。

胡适还认为,《红楼梦》所写的悲剧,是一个旧家族无法自救的必然悲剧,证明中国的旧文化必然走向没落。《红楼梦》的思想有助于中国人反思自己的传统文化,呼应新文化运动提出的“民主”与“科学”的口号。在这个时期,《红楼梦》作为学生学习的课文进入了课堂。

1921年,胡适发表《红楼梦考证》一文。这篇看似只是针对一部古典小说的考证文章,却引发了一场学术革命。当时的中国学界,“索隐派”红学盛行,研究者热衷于将《红楼梦》中的人物附会到历史人物上。而胡适却开创性地以科学方法考证《红楼梦》的作者、版本等基本问题。比如,关于《红楼梦》的作者,在胡适之前,大多数人都认为曹雪芹是个虚拟的名字。胡适经过大量的考证,得出“乾隆时的文人承认《红楼梦》是曹雪芹做的”这一初步结论,从而使大多数人开始接受《红楼梦》的作者就是曹雪芹。

那么,新文化运动完成了《红楼梦》成为经典的任务吗?没有。新文化运动使《红楼梦》完成了走向经典的第一步,如果没有新文化运动,《红楼梦》只是一部流传很广的小说,很少有人会将其与经史子集等正统典籍相提并论。而新文化运动后,《红楼梦》被纳入了国学研究的范畴。

然而,胡适又指出,《红楼梦》在白话语言学习方面的成就很高,但是它的思想高明不到哪里去。后来,他更是直接表示《红楼梦》连《儒林外史》都不如。红学家俞平伯也持这个观点,他认为《红楼梦》不入世界近代文学之林,在世界上顶多是二流文学。所以,在这个阶段,《红楼梦》的思想性和艺术性都没有得到充分肯定。

『20世纪“红学”成为显学』

《红楼梦》被真正推上经典的地位是在新中国成立以后。

1954年,毕业于山东大学中文系的李希凡与蓝翎共同撰写了关于《红楼梦》的研究文章,用马克思主义观点研究《红楼梦》,在全国产生了很大反响。李希凡在文章中指出,《红楼梦》是现实主义的杰作。《红楼梦》写出了当时具有代表性的贾、史、王、薛四大家族的兴衰,全面而深刻地反映了封建社会盛极而衰的时代特征,反映了封建社会必然走向覆灭的历史发展规律。可以说,在1954年以后,《红楼梦》才真正登上了不可撼动的经典地位,不仅在现实主义思想上,而且在艺术成就上也得到了全面的肯定。

《红楼梦》之所以受到推崇,还与毛泽东主席的推动有关。毛主席对《红楼梦》的评价相当高。1956年,毛主席在中共中央政治局扩大会议上说:“(中国过去)除了地大物博、人口众多、历史悠久以及在文学上有部《红楼梦》等等以外,很多地方不如人家,骄傲不起来。”由此可见,毛泽东把《红楼梦》作为与外国文学名著相媲美的文学作品看待。毛主席常说:“作为一个中国人,既然有阅读能力,不可不读《红楼梦》,不读就不懂中国封建社会。读一遍也不行,最少看三遍,不看三遍没有发言权。”

20世纪以来,《红楼梦》以其深刻的思想底蕴和出色的艺术成就形成了一门以其为研究对象的专门学问——红学,它与甲骨学、敦煌学并称20世纪三大显学。红学不仅涉及文学分析,还包括历史、文化、哲学等多个领域,成为世界文学研究中的重要课题。许多学者对《红楼梦》的主题、人物、艺术手法等进行了深入研究,形成了丰富的研究成果,满足了不同读者的需求,也进一步奠定了《红楼梦》的经典地位。

『一部无可撼动的经典名著』

今天,有一种被普遍认可的说法,那就是《红楼梦》居于“四大名著”之首。需要指出的是,这并非官方排名,而是民间与学术界的共识。

与其他三部由民间故事改编的名著不同,《红楼梦》是唯一一部由作者独立创作的名著。动笔之初,曹雪芹不满20岁,他耗费10年光阴精雕细琢,又先后进行5次大规模的增删修改,30岁左右才写成《红楼梦》。他在小说中明确表明,他不写伤时骂世的小说,不写侮人妻女的小说,不写才子佳人的小说,不写千人一面、千人同腔的小说,所以《红楼梦》才能最终成为鲁迅所说的将“传统的思想和写法都打破了”的优秀作品。

我们为什么要读经典?因为经典是被时间淘洗出来的,是经过历史检验的,是被反复筛选后仍被广泛阅读的对象。《红楼梦》就是这样一部经典作品,它以“一家事”写“百家事”,囊括了一个时代的基本风貌和发展趋势,同时又显微镜式地展现了贾宝玉、林黛玉、薛宝钗、王熙凤等主要人物的性格。它确实是一部百科全书式的作品,是一部“推开一扇窗就是一道风景”的经典作品。

1791年《红楼梦》印本出现以后,1793年就有了昆曲《红楼梦》,也就是说,《红楼梦》开始以戏曲的形式更广泛地传播开来。今天,如果在搜索引擎上输入“黛玉葬花”,就能搜到上千张不同时代画家画的“黛玉葬花”图。《红楼梦》被改编成很多其他的艺术形式,正说明《红楼梦》已经成为一种文化艺术的创作资源,具有广泛的影响力。

总而言之,《红楼梦》这部经典已经深入人心,在中国人心目中的地位无可撼动。正如著名作家白先勇所说:“如果说文学是一个民族心灵最深刻的投射配资合作网,那么《红楼梦》在我们民族的心灵构成中,应该占有举足轻重的地位。”作为优秀传统文化的代表,《红楼梦》已经成为我们民族文化的一张名片。所以,我希望大家多多阅读《红楼梦》,喜爱《红楼梦》,支持红学事业的发展,为接续中华民族的文化根脉作出贡献。

科元网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。